A poesia de Joaquim

Sobre O beijo na nuca (Record, 2014)

.

Em 1945, Dalton Trevisan publica às próprias custas um livro, Sonata ao luar, definido como novela ao aparecer e depois renegado pelo autor, assim como a reunião de relatos seguinte, Sete anos de pastor, de 1948. O escritor, por sinal, teria afirmado não possuir nenhum exemplar desses livros, vistos como “barbaridades” (que no entanto peço licença para invocar aqui pelos motivos que espero se verá). Assim sendo, a revista Joaquim, que dirigiu entre abril de 1946 e dezembro de 1948, não passaria de outra barbaridade, na medida em que vários dos textos dos dois livros renegados não apenas alimentaram a revista como levaram o seu nome de escritor-revelação a todo o meio literário brasileiro, de sul a norte do país, a partir daquele momento. Com os dois anos de vida de Joaquim (que só voltaria a ser lida a partir da reedição fac-similar da Imprensa Oficial do Estado do Paraná em 2000), ele promove no imediato pós-guerra uma intervenção na cena pública brasileira que seria quase proporcional ao seu proverbial silêncio posterior – o seu silêncio estrondoso, diríamos.

Ocorre que em seu último livro publicado, O beijo na nuca (Record, 2014), Dalton volta a aplicar o procedimento de reescritura constante de seus próprios textos, criado ou intensificado durante a experiência da Joaquim e levado ao paroxismo mais tarde, reutilizando sob novas formas os escritos e os personagens que circularam pelos 21 números da revista. Há um leitmotiv que atravessa o livro e que vem a ser o das viagens de um certo herói, que é o próprio narrador e se chamará ou Sinbad em sua versão mais livre e arcaica, ou Nicanor na versão mais ingênua e moderna. Em suas fabulosas viagens, o narrador passa por Roma, Viena, Munique, Capri, Nápoles, Granada, além, é claro, de Curitiba e de todos os portos dos sete mares, sem sair do quarto: “O que me encanta não é a partida nem a volta – é ter de contar” (“Sinbad”). Com a lâmina do seu estilo lentamente afiada pelo tempo e o trabalho de reescritura incessante, os textos de O beijo na nuca se situam decididamente entre a prosa e a poesia desde o primeiro fragmento, “A mão na pena”, e retomam um certo vitalismo juvenil característico dos escritos dos anos 40, com tanto espaço a Apolo como a Dionisos em textos como “Iô Hô Hô” e o mesmo “Nicanor”. Ao chegar aos 90 anos, o escritor (agora com 92) se re-apresentava, portanto, como grande vampiro de si mesmo, de seu próprio arquivo literário, ao canibalizar a infância da sua pena danada: “Triste é que sou agora o meu sonho de criança: o velho marinheiro Sinbad”. Isto para não falar do arquivo dos outros, isto é, dos outros escritores cujas histórias reescreveu a mancheias, como exercício e como método, a começar por Carlos Drummond de Andrade, cuja poesia literalmente devorou: a interlocução com o grande poeta mineiro aparece tanto na revista, do início ao fim, quanto nas cartas e nas escrituras de Dalton, que vêm a ser as eternas cartas da infância do que não fala.

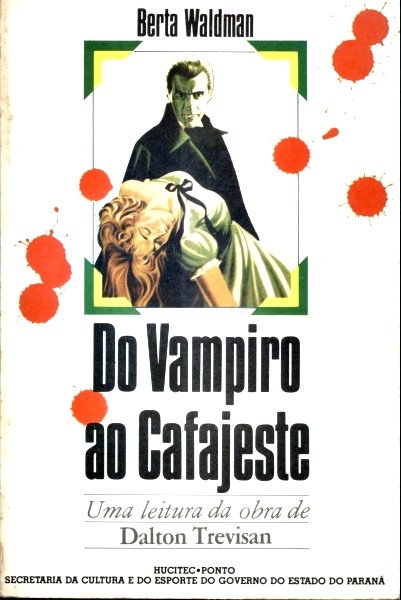

Sabe-se que o autor das Novelas nada exemplares sempre praticou a “repetição do sempre igual”, “a seriação, a repetição, o silêncio”, como Berta Waldman mostrou detidamente no ensaio Do vampiro ao cafajeste. Uma leitura da obra de Dalton Trevisan, de 1982, contra os detratores de sua obra justamente por causa desta marca de nascença, os quais buscavam nela algum tipo de realismo chão. Não é o que parece, ela sabiamente avisou já faz mais de trinta anos. Mas justamente esta marca ou desvio de nascença fariam de sua escrita algo único e irrepetível na história da literatura brasileira e mesmo da língua portuguesa. Reescrever histórias dos grandes autores se transformaria em conselho de Dalton, se conselheiro fosse, mas foi à prática diária desta obsessão artística, incluindo as escrituras homéricas e as “sagradas”, que se dedicaria ao longo da carreira. A história quase bíblica de “Eucaris a dos olhos doces”, publicada na primeira edição de Joaquim, reaparece já numa das últimas edições, a de no 20, com idêntico título e pequenas mas significativas modificações. A mesma história ressurgiu em 2014 como “Eucaris” apenas, radicalmente recortada mas mantendo seu embrião original. Igualmente chamativo, porque reúne os dois procedimentos – o de auto-reescritura e o de reescritura dos outros –, é o caso de “Ponto de crochê”, que aparece no no 7 e reaparece no 18 com pequenas modificações, a partir de um conhecido poema de Drummond, “Caso do vestido”, então recentemente dado a público em A rosa do povo (1945). Já em relação ao personagem Nicanor, aparente alter-ego do autor naquele momento juvenil, retomado com toda a força e as artimanhas do velho escritor em O beijo na nuca, ele aparece originalmente na novela Sonata ao luar, volta ao picadeiro em Joaquim no 6 como “Nicanor, o herói” e, apenas dois números depois, em “Porque Nicanor é herói”.

Na novela renegada, em que alegres tipos melancólicos desfilam pela cidade de Curitiba, anunciando lugares e nomes que povoarão a obra posterior (a exemplo de Dinorá), até o suicida é feliz, o que poderia ser um indício de que ele voltaria. Mas parece-me que não: Nicanor voltaria porque funcionou como peça de um laboratório de experiências estéticas e poéticas que levou o nome de Joaquim. E que não durou apenas dois anos, tanto quanto as suas 21 edições, mas se alastrou irremediavelmente em direção ao futuro, muitas vezes com a mesma galeria de situações e personagens que seguem vivos até hoje, como o demonstra O beijo na nuca. Com um detalhe: o jovem escritor não sai incólume do seu laboratório, sai transformado, e transformado no sentido do mal, do mal da literatura e do mal da modernidade, em cujas fontes originais bebe tanto quanto em águas brasileiras, nessa voragem que vai das Flores do mal à Rosa do povo.

As edições Joaquim seguem existindo depois do no 21 da revista, do que dá exemplo o livreto Lamentações de Curitiba, de 1961, com seu selo e trinta ministórias, sendo que ao menos uma delas, “Senhor redator”, reaparece no livro de 2014, totalmente reescrita, com o título de “Josué”, cuja bicicleta é esmagada sob as rodas de um caminhão. Na primeira versão, vem como carta à redação de um jornal, e nesta última como simples registro policial, vazado no entanto pelo lirismo amargo típico do escritor; o “cavalinho de arame” tornado “bicicleta cubista” pelo “trânsito selvagem” mereceu inclusive um magnífico desenho de Poty, reproduzido na segunda orelha de O beijo na nuca. Pois: “Em cada esquina desta cidade a morte pede carona. / Amanhã qual de nós, ao lhe estender a mão, estará fazendo a sua última cortesia?”. Paris change, Curitiba também, províncias medievais e modernas cujas ruínas se dão a conhecer uma a uma a cada nova página do grande deflorador brasileiro da história literária mundial, e de sua própria e intransferível história literária escrita sobre o solo amado e amaldiçoado, em igual proporção, da sua gloriosa cidade natal, onde agora e sempre “a morte pede carona”.

Ainda assim, porém, se pode ler a seguinte frase no começo do último livro de Dalton Trevisan, contra o tempo e contra tudo, pela voz de um sujeito ancestral e múltiplo, com nome e sobrenome tão notórios como desconhecidos: “Hoje que lanço a mão na pena”… Lança a mão na pena para, por exemplo, fazer reviver Nicanor, que no relato homônimo está a bordo de um pedalinho de um certo lago da cidade e anuncia a presença ausente do escritor, de quem se diz entre parênteses mas com todas as letras: “com o danado Capitão Dalton ao leme ouviu as sereias na lagoa barrenta do Passeio Público, as mesmas vozes que adoidaram Ulisses”. Vale lembrar, então, que “Danado” é um dos mais pungentes e terríveis textos-poemas de O beijo na nuca: “São as pernas que andam, não as dirijo sobre o último salto no vazio. Simples palavra acende o cigarro na nuca: maldito”; e que “Ulisses em Curitiba” (cujas moscas e os uig iii ui g u das sereias ressoam renovados em “Iô Hô Hô”) foi o último relato publicado por Dalton Trevisan na revista Joaquim, tendo sido sempre lido como inacabado, na medida em que incluía entre parênteses a palavra “Continua”. Mas não é o que parece, podemos, creio, repetir.*

* Seria preciso dizer “Continua” também aqui, já que este breve texto faz parte de uma pesquisa sobre a obra de Dalton Trevisan.

.

Jorge “Joca” Wolff é escritor, tradutor e professor de Literatura Brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina. Autor de A viagem como metáfora produtiva (Florianópolis, Letras Contemporâneas, 1998) e Telquelismos latino-americanos. A teoria crítica francesa no entre-lugar dos trópicos (Buenos Aires, Grumo, 2009; Rio de Janeiro, Papéis Selvagens, 2016).” Traduziu ensaio, ficção e/ou poesia dos argentinos César Aira, Arturo Carrera, Daniel Link, Fabián Casas, Roberto Ferro e Carlos Ríos, do equatoriano Pablo Palacio e do mexicano Mario Bellatin, além do escritor francês Christian Bouthemy. É co-editor das revistas outra travessia e Landa (UFSC). E-mail: jocawolff@gmail.com

Comente o texto