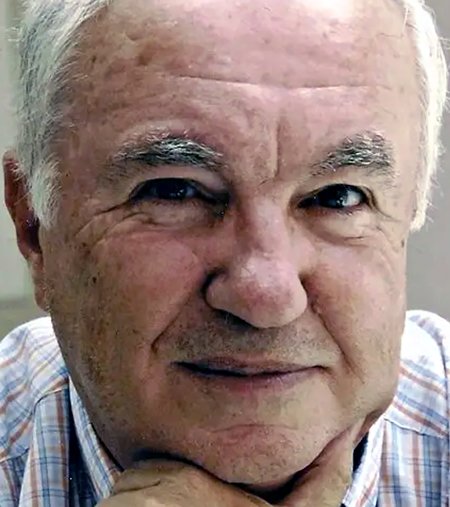

Júlio Conrado, sempre a postos

O português Júlio Conrado (Olhão, 1936) é um querido amigo, romancista e crítico literário, que tive a oportunidade de conhecer na Andaluzia, onde compartilhamos hotel em função de um evento. Recordo bem que apenas eu era convidado do evento, e que Júlio foi de Portugal ao meu encontro, pois queria me conhecer. Jamais esqueço este imenso gesto de carinho. Na mesma época, pude preparar um livro seu, A escrita a postos, deste para a Coleção Ponte Velha, da qual eu era o organizador, da Escrituras Editora (São Paulo, 2010). Esta entrevista nós a utilizamos como prefácio deste livro. Júlio Conrado tem algumas dezenas de livros publicados, em gêneros como ficção, poesia, ensaio, crónica e teatro. Foi coordenador de várias revistas e jornais de cultura, além de, durante vários anos, ter atuado como diretor executivo da Fundação D. Luís I, em Cascais. Este meu amigo, com quem, em certo tempo mantive intensa correspondência, morreu, aos 85 anos de idade, em 2022. Quero aqui recordá-lo e a lucidez de seus argumentos.

FM | Júlio, eu queria começar este nosso diálogo justamente falando a respeito das obras que compõem este teu primeiro livro publicado no Brasil. Comecemos pela novela Era a Revolução, recordando uma valiosa referência a ela feita por Eduardo Lourenço ao dizer que por conta de teu livro não nos falhou em tudo a falhada revolução. Para além do jogo de palavras, crendo na sinceridade do elogio, conta-nos a respeito do motivo e do próprio exercício criativo desta narrativa que o mencionado crítico considera estridente, por vezes no limite do tolerável, à Artaud.

JC | Esta novela, a que alguém chamou um curto e azedo romance (felizmente a carta encorajadora de Eduardo Lourenço atenuou os estragos provocados por esse juízo demolidor), marca uma ruptura com os pressupostos neorrealistas que informaram as minhas primeiras produções. Quando somos muito novos e ambiciosos, mas nos faltam referenciais, a solução é quase sempre seguir a linha dominante. Isso aconteceu comigo, para depois compreender que o que queria não era propriamente o que tinha. Percebi que me encontrava mais próximo de um céptico lúcido do que do optimista tautológico em cuja pele me quiseram meter. Não rejeito o que aprendi porque tudo faz parte de uma evolução. Mas não me revejo hoje no aprendido então. Era a revolução não é, por conseguinte, uma obra apologética. Trata-se, em certa medida, de um texto catártico no qual a revolução dos Cravos é encarada a partir dos seus efeitos no homem comum, mormente aquele que não estava preparado para um abalo ideológico da magnitude do que ocorreu em Portugal em 1974/75. Mas foi também – talvez sobretudo – um exercício de liberdade numa altura em que a liberdade voltava a estar ameaçada depois de tão sofridamente a termos desejado. Faço notar que esta novela é precedida de um romance – A Felicidade antes de Abril – em que a ditadura é severamente fustigada. Sempre existindo como personagens nucleares criaturas que são vítimas ocasionais e indefesas de uma maquinação do poder.

FM | Em meio a essa aprendizagem permanente, qual o convívio que tens, para além da obra em que estão inseridos, com suas personagens, ou seja, algumas transitam de uma obra a outra, ainda que parcialmente? Ou simplesmente os dá por assunto encerrado à conclusão de cada livro?

JC | Uso esporadicamente personagens de uns livros nos outros, adaptando-as sempre aos novos contextos. Há um Movimento Feminista Global na peça O Corno de Oiro que também aparece no meu último romance, Barbershop. Neste, fui buscar quatro personagens a Desaparecido no Salon du Livre.

FM | O capítulo seguinte reproduz a íntegra da comédia O Corno de Oiro, uma experiência tua no teatro. No posfácio à edição portuguesa observas acerca de um apoio valioso que o teatro possa dar à literatura no sentido de recuperá-la da condição que apontas como a de uma arte em vias de extinção. Explica-nos um pouco onde localizas um plano excepcional nessa relação entre teatro e literatura, considerando as afinidades eternas entre as duas artes, e o que te motiva a pensar neste fim iminente, algo trágico, da literatura.

JC | Eu, em boa verdade, tenho fé cega num futuro tranquilo para a literatura que não seja o silêncio dos cemitérios. É do lado da inteligência universitária que sopram esses augúrios de tragédia, porventura impulsionados pelo receio de que as novas tecnologias arrasem os tradicionais suportes de manifestação da arte literária, ou que a concentração da atividade editorial em empresas que procuram rentabilidade a todo o custo acabe por reduzir o produto livro a mera mercadoria vendável, ou ainda que os atuais equilíbrios corporativos se desfaçam para dar lugar a outros tipos de arranjo nos centros de decisão. Falam do fim da literatura tal como a conhecemos. Ora a peça O Corno de Oiro põe em registo paródico esta questão: Se a literatura chegou ao crepúsculo do seu ciclo de renovação, o que podemos fazer com o que dela sobra como herança? Reciclá-la, respondo eu, sacudindo, por exemplo, de certas personagens, a poeira do tempo, e trazendo-as à ribalta para novos desafios. O teatro, o cinema e a própria literatura ainda não dispensam, a meu ver, a história e os contadores de histórias. Se para isso a literatura tiver de ir ao fundo da sua memória repescar temas e peripécias, pois que vá. E que os refaça com imaginação, segundo padrões de qualidade capazes de repelir as meras contrafações do já visto.

FM | E como este futuro tranquilo encontrará lugar em um mundo fascinado pela voracidade tecnológica? Ou talvez ainda melhor do que fazer apostas em relação ao futuro, pensemos na atualidade, nesta circunstância que enfrentamos hoje de abismo, sobretudo da parte do escritor, entre livro impresso e livro digital. Evidente que não há mercado livre. O que indago é se o questionamento que hoje é feito em relação à pirataria de arte (música, filme, livro) está baseado em aspectos morais ou comerciais.

JC | O livro digital ainda não permite a intimidade, a maleabilidade e a relação afetiva que temos com o livro em papel. Não me estou a ver, na praia, num dia de luminosidade intensa, a ler um e-book. Aquilo a que poderemos chamar o conforto da leitura está por enquanto ausente da versão digital. Numa e noutra, porém, terá de haver um conteúdo e uma linguagem que o transmita. Se as linguagens do futuro vierem a estar escravizadas pelo poder tecnológico ao ponto de esvaziarem todas as formas de relação humana baseadas na fala e na escrita, tal como as entendemos hoje, então sim, estaremos perante uma metamorfose radical; enquanto a dimensão semântica presidir ao discurso, qualquer que seja o modus operandi para fazer chegar a mensagem ao destinatário, não passará tudo de um aperfeiçoamento da transmissão de saberes. Quanto à desordem bloguista ligada a uma noção de voracidade tecnológica, as pessoas comportam-se como crianças a quem deram um brinquedo novo. A poeira assentará. Separar-se-á o trigo do joio. Sobreviverão os melhores. Sobre pirataria de arte: não tenho opinião formada sobre o que está verdadeiramente em causa. Talvez porque nunca ganhei dinheiro a sério com o que escrevo, o problema nunca foi prioritário nas minhas preocupações. Mas fico furioso quando alguém se apropria do que escrevo para o deturpar.

FM | A parte final da presente edição reúne uma brevíssima seleção de textos críticos de dois livros teus, Ao Sabor da Escrita (2001) e Nos Enredos da Crítica (2006). Embora a narrativa seja a tua área de maior intensidade, tens na crítica, no ensaio, na atividade jornalística uma destacada presença. Como relacionar os teus temores em relação ao futuro da literatura com a atuação de uma crítica literária em Portugal? Qual, portanto, a parcela de influência, positiva ou negativa, dessa crítica?

JC | Como referi, os temores não são meus. Andam no ar. Em Portugal a crítica literária nos jornais era feita por pessoas sem qualificações académicas em literatura e cujo amadorismo teria de ser levado à letra: eram amadores, isto é, amavam a literatura. Grandes críticos como João Gaspar Simões, José Palla e Carmo, Álvaro Salema, Óscar Lopes, Nuno Teixeira Neves, Eugénio Lisboa, entre outros, ou provinham de diferentes áreas profissionais ou tinham visto as suas carreiras interrompidas pela ditadura e sobreviviam como jornalistas. Eu ainda sofri alguma influência dessa estirpe de críticos de grande envergadura, a juntar a outros como Alexandre Pinheiro Torres, José Saramago, João José Cochofel etc., que conviviam pacificamente com aprendizes como eu, que era bancário e provinha não da universidade mas do jornalismo cultural. Por volta dos anos oitenta do século passado a Universidade resolveu tomar conta da crítica literária; profissionalizou-a, e substituiu nos jornais um espaço de cumplicidade entre mediador e leitor, no qual este último obtinha linhas de orientação muito seguras sobre o que valia e o que não valia a pena ler, por estudos, em linguagem blindada, de conteúdo quase inacessível a quem não dominasse o novo léxico erudito. Mesmo assim fui podendo fazer crítica em publicações de onde a política de proximidade com o leitor comum não tinha desaparecido por completo e ainda hoje procuro não perder a mão colaborando com recensões na revista Latitudes, Cahiers Lusophones, que se edita em Paris. Fiz crítica por puro prazer, sem nunca ter deixado de produzir ficção e até alguma poesia e teatro. Sempre me sussurraram que isso era contra-natura e eu sempre fiz orelhas moucas a tais avisos. Considero a literatura uma atividade pluridisciplinar na qual cabem perfeitamente o ensaísmo e a crítica imediata e por certo terei pago algo pela teimosia de levar a ideia à prática. Mas foi um grande gozo. Em substituição do que constituiu uma crítica judicativa exigente há doravante, por exemplo, o trabalho dos lobbys que criam uma relação espúria entre edição, televisão, jornais, prémios literários, saltando por cima da opinião crítica responsável, suplementos nos jornais onde a literatura é subalternizada pelo cinema, pelas exposições de artes plásticas, pela dança etc., pouco cuidado e muitos equívocos na promoção de autores nacionais emergentes, racismo de idades, best-sellers de nulidades que trabalham na televisão, coisas assim. Todavia, na babel que é este admirável mundo novo, lá surge de vez em quando um autêntico talento, uma voz singular, um testemunho arrebatador, que leva a pensar: nem tudo está perdido.

FM | Evidente que hoje ficou mais acidentado o caminho dessa disciplina multifacetada que é a criação artística e não somente a criação literária. Saímos de um passado recente, cujo acidente era definido pela obsessão acadêmica da especialização, e passamos para uma nova forma de transtorno, em que a diversidade se aplica como uma geratriz de múltiplas superficialidades. Uma grande e dupla cilada. E o mais curioso está em tua observação final, que contradiz a matemática de mercado, onde novos valores devem surgir em safras inesgotáveis e renovadas quase a diário. Sedutor para escritores já formados, porém mortal para jovens estreantes. Comentas?

JC | Concordo contigo. Também entre nós há uma euforia de quantidade. Mas sempre foi política de algumas editoras mais atrevidas lançarem fornadas de novos para depois serem aproveitados para uma carreira muito poucos. Se numa série de seis ou sete promessas lançadas como isco o público morder uma, é pôr essa a render que acaba por pagar o investimento global. Isso não significa que não aconteçam boas surpresas em termos estritamente literários.

FM | E como diante disto situar o mercado editorial em Portugal?

JC | O mercado editorial, neste momento, em Portugal, é um perfeito enigma. Os grandes grupos económicos descobriram que o livro pode ser um bom negócio. De há tempos a esta parte tem-se assistido à aquisição de velhas e prestigiadas editoras, em dificuldades financeiras, por esses grupos. Nesta altura esse processo está ainda em curso, mas constata-se que três poderosos blocos reagruparam cerca de uma quinzena de editoras. Aparentemente, as editoras compradas mantiveram as suas marcas, mas é cedo para tirar conclusões sobre as consequências de todas estas movimentações, sobretudo no que respeita às políticas, em relação aos autores, de cada um dos blocos.

FM | No livro Ao Sabor da Escrita, fazes um balanço duro e consistente em relação à lírica em teu país, mas que me disseste que já considera este texto datado. Em qual direção teriam caminhado os aspectos ali abordados, expansão ou retrocesso?

JC | Rejeito o adjetivo duro, embora duvide que o sentido que tu e eu lhe damos seja o mesmo. Vejamos: sempre privilegiei, quer como crítico, quer como criador, a narrativa ficcional. Em 1996 solicitaram-me um texto panorâmico sobre a Poesia Portuguesa de após-Abril para integrar um livro a publicar na Alemanha no ano seguinte, em que Portugal seria o país convidado da Feira de Frankfurt. Torci o nariz, por se tratar de poesia. A minha resposta foi: aceito, mas irei só até onde puder. Propus um rastreio que, não se parecendo com a lista telefónica, fosse em todo o caso tão abrangente quanto possível. Em 1997 o texto foi publicado em livro por duas importantes editoras alemãs. Decorreram, entretanto, treze anos, período em que apareceram autores de poesia talentosos, cujos percursos, todavia, só muito esporadicamente acompanhei. De aí a necessidade de acrescentar o texto de 1996, tarefa à qual ainda não tive paciência para meter ombros. Dito isto, declaro-me, como fruidor, um admirador férreo da poesia do meu país, e tenho mesmo um poeta português preferido: Carlos de Oliveira, que por acaso nasceu no Brasil.

FM | Tenho a obra completa do Carlos de Oliveira e não o publicamos ainda no Brasil por indefinição quanto ao aspecto dos direitos autorais. Usei o termo duro no sentido de rigoroso, velhos dilemas ibéricos, singularidades do português e do espanhol em suas múltiplas facetas espalhadas por tantos países. Não fizeste – sabes disto – um mero apanhado do que estava no ar em termos de poesia. O tão abrangente quanto possível foi pautado por tua visão de mundo. Entendo que esteja datado, supondo o surgimento de novas vozes contundentes na poesia portuguesa. E mantenho a minha pergunta: qual a vereda tomada pela tradição lírica em teu país que consolide ou entre em desacordo com o que expressas em teu ensaio?

JC | Há aqui uma moeda de duas faces. Uma parte considerável dos poetas referidos no ensaio em questão, designadamente aqueles que rondam a minha idade, consolidou o seu espaço, quer com trabalhos novos, quer revendo e restaurando a anterior produção. Estou a falar de poetas que alcançaram a consagração, ou dela se aproximaram, e cujos proeminentes sinais são as edições de obras completas, prêmios de carreira etc. A outra face da moeda tem a ver com a contextualização de novas propostas, em relação ao que no meu trabalho é descrito como mal-estar finissecular, eventualmente afeito à novíssima poesia de então. Tenho, claro, dois ou três nomes em carteira que poderia avançar, como forma de contrabalançar essa visão impressionista/pessimista do estado das coisas. Mas não investiguei a situação a fundo e não me atrevo a emitir uma opinião que pode vir a ser apenas mais uma impressão. E isso não te ajudaria a classificar a minha visão do mundo nem me ajudaria a livrar-me de me expor como um ignorante na matéria. Os meus eventuais leitores brasileiros merecem mais – e tu também.

FM | Um velho dilema que, ao que tudo indica, não será em nada facilitado pela retórica política de um acordo ortográfico entre países de língua portuguesa diz respeito à ausência quase total de diálogo entre nossas culturas, não especificamente no que diz respeito à literatura. Vês alguma razão particular para essa mútua e histórica falta de interesse?

JC | Visto o problema pelo prisma europeu, não me parece que o saldo seja negativo para o Brasil em termos de cultura leve. Há no imaginário português uma presença muito ativa do Brasil nos domínios da festa, do entretenimento e do desporto (cantores, humoristas, canções, atores, futebolistas, Carnaval etc.) que tem funcionado como contraponto de alegria à nossa congénita melancolia. Lembro-me do sucesso colossal que foi a passagem na RTP das primeiras telenovelas brasileiras, responsáveis pela aproximação do grande público a nomes como Jorge Amado e Lygia Fagundes Telles, embora o primeiro já fosse imensamente popular por cá. Este sentimento de que o Brasil é festa permanente tem-se esbatido um pouco nos últimos anos com a eclosão de fenómenos como o da imigração, por exemplo. Tomámos contato com o brasileiro pobre, espelho das assimetrias da sociedade de origem. A emigração brasileira para um país que tem uma das mais débeis economias da zona Euro e que é tradicionalmente exportador de mão-de-obra, não pode deixar de criar desequilíbrios, até de natureza mítica, para já não falar dos sociais, novidade sempre contrabalançada, em todo o caso, pela geral cordialidade que a língua comum proporciona, quaisquer que sejam as circunstâncias. Com a crise económica para durar na Europa, pelo menos no retângulo ibérico, e com o Brasil a consolidar o seu justo estatuto de potência mundial, parece-me lógico que muitos brasileiros que vieram em busca dos euros fortes tornem à pátria, que hoje encontrarão, talvez, mais próspera e apelativa. Levarão, no entanto, de Portugal, assim o espero, uma imagem diferente da do antigo colonizador que julgo prevalecer ainda nalguns espíritos menos esclarecidos e que entre nós é caso arrumado. Quanto à grande cultura, não especificamente literária, sim, há um fosso enorme no que respeita ao bailado, às artes plásticas, ao teatro, ao cinema. Não digo que o desconhecimento seja completo. Há sempre nichos que desenvolvem mecanismos de proximidade bastante úteis. É pena que algumas oportunidades sejam lamentavelmente desperdiçadas. Ainda assim, a circunstância de estarmos a ter esta conversa para um livro meu a publicar no Brasil é sinal de que é possível, com imaginação, contornar o problema da indiferença mútua relativamente ao que somos e fazemos.

FM | Tua resposta traça um mapa bastante curioso. Em primeiro plano está o aspecto de haveres inserido a canção popular e a teledramaturgia no âmbito do entretenimento. Esta é leitura tua ou apenas referência à maneira como estas duas atuações – dentre as mais ricas da cultura artística no Brasil – são percebidas em teu país? O capítulo da teledramaturgia no Brasil é algo que deveria ser ponto alto de preocupação e discussão no meio, o que envolve naturalmente a crítica a este segmento artístico. É notório o empobrecimento de um gênero que alcançou uma singular dimensão estética e a fortuna de uma grande expansão em termos de internacionalização de nossa cultura literária. Pode-se dizer sem meias palavras que chegamos a exportar o que tínhamos de melhor e que hoje o fazemos em relação ao que temos de pior, tão medíocre é o estado atual do que se produz em teledramaturgia entre nós. Evidente que este aspecto agrava a ideia que se tem do Brasil, seja de sua sociedade ou de sua cultura, inclusive sem a percepção dos abismos existentes entre ambas as instâncias. Porém eu tratava do tema comum, de um diálogo entre culturas de um mesmo idioma. O desperdício é inquestionável. O que indago é sobre a sua origem. Seriam duas curiosas manifestações da presunção?

JC | O desenvolvimento deste tópico levar-nos-ia, talvez, a outra entrevista. Fiquemos por um caso paradigmático de interpenetração cultural. Separemos do resto aquilo a que chamas teledramaturgia. Trata-se realmente de um segmento da cultura brasileira que mexeu fundo na sensibilidade dos portugueses. Se não laboro em erro foi Mário Dionísio, escritor e pintor, quem propôs a Gabriela para Portugal quando da sua breve passagem pela Direção da RTP, em 1975-76. Só havia então o canal estatal de televisão a preto e branco. O sucesso era de tal ordem que o país parava à hora da telenovela: texto de primeira, atores de alto escol e mestria no encadeamento dos episódios encantavam todos. Havia neste processo uma componente muito importante: as falas em português, ainda que o português desenvolto do Brasil, eram perfeitamente assimiladas pelos diferentes extractos da população até nos lugares mais remotos. Tanto o povo iletrado, como o analfabeto, como as elites, não perdiam pitada da telenovela. Ora essa apropriação do espaço linguístico, com produtos de grande qualidade, foi tão intensa, que o léxico dos portugueses, no seu relacionamento corrente, incorporou muitas das expressões inculcadas pela telenovela brasileira. Que permanecem, 33 anos depois da estreia de Gabriela no nosso pequeno ecrã.

FM | Uma conversa como esta nossa não chega ao fim jamais. Espero que um dia seja possível fazer circular no Brasil teus romances. Sei que através do Projeto Editorial Banda Lusófona serão publicados os teus ensaios dedicados à poesia portuguesa. Uma última palavra?

JC | São várias num só voto: Que tenham longa vida (virtual, uma vez que são inventadas) as brasileiras do romance Barbershop, proposta para um pícaro no feminino num quotidiano de emulação profissional típico dos tempos de crise.

.

.

Floriano Martins (Fortaleza, 1957). Poeta, editor, dramaturgo, ensaísta, artista plástico e tradutor. Criou em 1999 a Agulha Revista de Cultura. Coordenou (2005-2010) a coleção “Ponte Velha” de autores portugueses da Escrituras Editora (São Paulo). Curador do projeto “Atlas Lírico da América Hispânica”, da revista Acrobata. Esteve presente em festivais de poesia realizados em países como Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Equador, Espanha, México, Nicarágua, Panamá, Portugal e Venezuela. Curador da Bienal Internacional do Livro do Ceará (Brasil, 2008), e membro do júri do Prêmio Casa das Américas (Cuba, 2009), foi professor convidado da Universidade de Cincinnati (Ohio, Estados Unidos, 2010). Tradutor de livros de César Moro, Federico García Lorca, Guillermo Cabrera Infante, Vicente Huidobro, Hans Arp, Juan Calzadilla, Enrique Molina, Jorge Luis Borges, Aldo Pellegrini e Pablo Antonio Cuadra. Entre seus livros mais recentes se destacam Un poco más de surrealismo no hará ningún daño a la realidad (ensaio, México, 2015), O iluminismo é uma baleia (teatro, Brasil, em parceria com Zuca Sardan, 2016), Antes que a árvore se feche (poesia completa, Brasil, 2020), Naufrágios do tempo (novela, com Berta Lucía Estrada, 2020), Las mujeres desaparecidas (poesia, Chile, 2022) e Sombras no jardim (prosa poética, Brasil, 2023). E-mail: floriano.agulha@gmail.com

Comente o texto